Le nerd, le bro et le proféministe

À propos du livre Brotopia d’Emily Chang.

La Quatrième Blessure: un blogue sur l’éthique de l’intelligence artificielle. Martin Gibert (Université de Montréal, IVADO, CRÉ)

Un nerd, c’est un intello. Dans la récente Encyclopédie anecdotique du web, on précise que le nerd est passionné de sciences et de technologie quand le geek est davantage porté sur la culture populaire de science-fiction et sur les jeux vidéo. Le terme a parfois une connotation péjorative. Il renvoie en tout cas à un stéréotype masculin à la virilité incertaine et dont il est socialement permis de se moquer. Hey les nerds, lâchez vos écrans et allez jouer dehors.

Un bro c’est un pote (un brother). Selon le Urban dictionnary, les fraternités universitaires regorgent de bros. On les retrouve dans de nombreuses fêtes, plus ou moins intoxiqués qui tiennent un verre de plastique rouge à la main. Contrairement au nerd, le bro est très social (hey, what’s up, bro ?), et plutôt superficiel dans ses interactions (hey, what’s up, bro ?). Il n’a pas une conscience sociale et politique développée et perçoit les femmes et la sexualité de façon stéréotypée.

Un proféministe, c’est un homme qui s’oppose au sexisme. Si le terme paraît plus approprié que « féministe », c’est notamment parce qu’il introduit une distance qui évite de mettre les hommes sur le devant de la scène — après tout, les femmes demeurent les mieux à même de lutter contre le sexisme. En se revendiquant proféministes, les hommes se positionnent comme des alliés, des auxiliaires ou des complices qui n’ont pas peur de mettre les mots sur les choses : féminisme, sexisme, patriarcat.

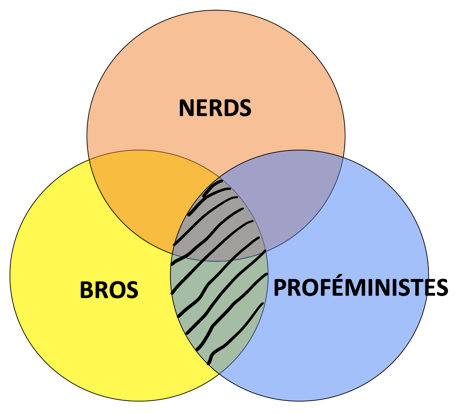

Si d’un point de vue logique, toutes les combinaisons sont possibles, d’un point de vue empirique, il est rare qu’un bro soit proféministe. Par ailleurs, si quelques bros sont des nerds, tous les nerds ne sont pas des bros et quelques proféministes sont des nerds. Les plus visuels d’entre nous apprécieront le schéma suivant :

Bienvenu à Brotopia

Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley d’Emily Chang s’intéresse précisément à ce qui se passe lorsque les bros et les nerds qui développent l’intelligence artificielle ne sont pas proféministes. Du livre de cette journaliste américaine spécialisée dans l’industrie de la Tech, on a surtout retenu le chapitre sur les sex parties dans la Silicon Valley. Chang y décrit une culture sexuellement très ouverte, les soirées câlins avec de la Molly — de la MDMA — et les relations polyamoureuses. Et c’est vrai qu’il y a de quoi être fasciné et interpelé par ces personnes qui revendiquent « le renversement des paradigmes et des traditions dans leur vie privée tout comme ils l’ont fait avec le monde des technologies ». (p.177)

Le progressisme sexuel s’arrête toutefois — surprise! — aux limites de la sexualité hétéro masculine. Et il n’est pas exempt d’abus de pouvoirs et de doubles standards : « Les hommes font des affaires dans les clubs de striptease et dans les sex parties. Mais lorsque des femmes s’y rendent, elles risquent de perdre en respect et en crédibilité. » (p.192) L’autrice fait même une hypothèse raisonnable sur le type de sexisme qui sévit plus spécifiquement dans le monde des technologies. « Des hommes riches qui s’attendent à des relations d’un soir avec des femmes ? On est loin d’un nouveau paradigme. Mais plusieurs des dirigeants de la Silicon Valley ont quelque chose en commun : une adolescence solitaire, privée de contact avec le sexe opposé. » (p.185)

Il y a aussi ces anecdotes qui, à force de s’accumuler, dessinent une Silicon Valley plus conservatrice qu’on le supposerait. Il y a la fois où Uber offre des blousons en cuir à ses employés masculins, mais rien pour les femmes. Il y a les petites tâches, comme la prise de note ou les commandes de nourriture qui sont davantage dévolues aux femmes. Il y a aussi cette étude (p.122) qui montre que le code écrit par des femmes reçoit 35% plus de rejet sur GitHub, une proportion qui s’annule, voire s’inverse légèrement lorsqu’on anonymise les créateurs du code (ce qui rappelle le cas des musiciennes).

L’industrie de la Tech en général et de l’IA en particulier a du mal à recruter (et à retenir, c’est aussi important) des femmes et des personnes issues de minorités. Dès lors, qu’ils soient nerds, bros ou proféministes, ça reste une histoire de mecs. Les quelques femmes qui sont dans ce milieu se plaignent souvent d’être isolées et de devoir naviguer dans une culture machiste qui leur bloque des perspectives de carrières.

Il y a enfin l’argent qui demeure l’un des meilleurs proxy du pouvoir. En 2016, les investisseurs en capital risque ont prêté 58 milliards à des compagnies fondées par des hommes et seulement 1.46 milliard à celles fondées par des femmes (p.152). Bref la Brotopia n’a rien d’utopique. C’est un monde bien réel et capitalisé en bourse où les bros et les nerds règnent sans partage.

La place des femmes et le stéréotype du nerd

Emily Chang constate : « En 2017, les femmes comptaient globalement pour 31% du personnel à Google et pour seulement 20% des rôles techniques cruciaux. À Facebook, les femmes sont 35% du total des employés et 19% des emplois techniques. Les statistiques sont franchement déprimantes pour les femmes de couleur : les femmes noires occupent 3% des emplois en programmation et les Latinas, 1%. » (p.7)

De même, aux États-Unis, les femmes ne comptent aujourd’hui que pour 22% des diplômé.es en informatique (c’est 11% en France et 16% au Canada). Étonnamment, elles étaient près de 40% au milieu des années 1980. En fait, dans les années 1960, alors que le magazine Cosmopolitan publiait un article sur les « computer girls », la programmation était en partie vue comme une activité féminine, assez proche du travail des secrétaires ou des opératrices téléphoniques. Comment le domaine est-il devenu si masculin ?

Une partie de l’explication vient de l’arrivée des ordinateurs personnels, les PC, qui étaient vendus comme des jouets pour garçons. Une autre est à chercher du côté des ressources humaines. Au milieu des années 1960, deux psychologues américains, William Cannon et Dallis Perry, à qui ont avait demandé de développer des outils pour le recrutement, établirent un prototype du programmeur comme étant le genre de personne qui n’aime généralement pas les relations interpersonnelles et s’intéressent plus aux choses qu’aux gens. Or, note Chang, « si vous optez pour un stéréotype de nerd antisocial, vous allez recruter plus d’hommes et moins de femmes ; c’est ce que nous dit la recherche. » (p.20)

Pourtant, il n’existe pas de données probantes montrant que les personnes antisociales seraient davantage douées pour les maths ou les ordinateurs. Et même s’il existait effectivement une telle catégorisation, pourquoi favoriser les esprits systématiques au détriment des esprits empathiques ? Il n’empêche que, du film Revenge of the Nerds aux séries Big Bang Theory ou Silicon Valley, le stéréotype s’est popularisé et présente l’informaticien/programmeur comme un petit génie, sinon asocial du moins un peu weird, qui utilise la technologie pour triompher de l’adversité.

Avec Steve Jobs dans les années 1990, c’est une nouvelle figure masculine qui apparaît dans l’imaginaire collectif: le fondateur et visionnaire hypercool, en jeans et col roulé. « Les investisseurs s’arrêtèrent de graviter autour des nerds maladroits et antisociaux et commencèrent à chercher des entrepreneurs hyper-confiants avec un esprit de grandeur et la soif du risque. » (p.28). Le bro faisait son entrée dans la Tech et son alliance avec le nerd allait sceller le destin d’un des plus puissants boys clubs.

Le Boys club et l’égalitarisme de la chance

Dans son livre Le boys club, Martine Delvaux montre bien l’ubiquité de ces groupes d’hommes qui, sans chercher à nuire à quiconque en particulier, s’entraident et agissent de manière à préserver leurs privilèges. Si « l’Église et l’armée sont quelque chose comme l’hypostase du boys club, son incarnation la plus forte » (p.26), l’industrie de la Tech n’est pas en reste.

Le chapitre de Brotopia sur la « Mafia PayPal » correspond bien à cette définition donnée par Delvaux : « Un groupe de personnes en position de pouvoir qui se servent de ce pouvoir pour leur propre bénéfice, et le plus souvent indirectement. En Angleterre, le good old boys club est un réseau d’hommes issus des écoles privées de garçons, ces boys qui après avoir reçu leur diplôme deviennent des old boys. » (p.25). Aux États-Unis, les milliardaires Peter Thiel, Elon Musk, Reid Hoffman et d’autres anciens employés ou fondateurs de l’entreprise PayPal constituent le boys club ultime et garanti sans femmes. Comme souvent, pouvoir rime ici avec argent et agressivité. Mais un autre élément unit ces hommes : l’idéologie de la méritocratie. Car tous ces mecs plus ou moins cool doivent trouver une justification morale à leur richesse et à son corolaire, à savoir le fait que les autres n’en aient pas. Alors voilà : ils sont surdoués, ils ont travaillé fort et ils ont pris des risques. Autrement dit, ils méritent l’argent, les jolies filles et la piscine.

Mais il est quand même permis d’être dubitatif, remarque Chang, lorsqu’on sait que le revenu des familles dont les enfants sont à la prestigieuse Université Stanford est trois fois supérieur au revenu médian. « Est-ce que ces étudiants très performants parviennent naturellement à des notes excellentes au SAT [l’examen standardisé d’admission aux universités américaines], ou bien ont-ils bénéficié de tuteurs payés par leurs parents et d’écoles privées ? » (p.63). Bref l’égalité des chances est loin d’être acquise puisque la reproduction sociale semble un facteur déterminant dans l’attribution des places.

Quoi qu’il en soit, la notion même de mérite soulève des questions éthiques délicates. Le philosophe John Rawls dans sa célèbre Théorie de la justice (1975) soutenait par exemple que les inégalités de naissance et les talents naturels ne sont pas mérités. Avoir gagné à la loterie génétique le titre de nerd en chef explique peut-être certains privilèges, mais ça ne les justifie pas. Rawls anticipe ainsi la mouvance de l’égalitarisme de la chance (luck egalitarianism), une théorie de la justice distributive qui soutient que seules les inégalités qui résultent de décisions librement choisies sont justifiables.

Il s’agit dès lors de condamner les circonstances qui font qu’une personne peut être mal lotie sans que ce soit de sa faute. C’est pourquoi les bénéfices qui résultent de la chance « brute » — comme la loterie génétique — ne peuvent être considérés comme mérités. On pourrait même pousser le bouchon et soutenir que le critère de l’effort est lui aussi largement déterminé par des dispositions génétiques. Quoi qu’il en soit, pour l’égalitarisme de la chance, il faut qualifier d’injustes toutes les inégalités qui découlent du mauvais sort. Il s’ensuit qu’on doit critiquer la méritocratie, qui repose au mieux sur des talents innés et au pire sur des privilèges de classes, de races et de genres.

Quitter la Brotopia

Si la Brotopia n’est pas la terre promise, pourquoi ne pas changer les choses? On peut identifier plusieurs raisons de détricoter les boys clubs — et de ne pas avaler la propagande méritocratique. Pour les entreprises, tout d’abord, il existe des raisons prudentielles ou instrumentales. Plusieurs études suggèrent en effet qu’il est économiquement rationnel de favoriser la diversité dans le recrutement, la rétention et l’avancement des employé.es. L’argument vaut d’ailleurs au-delà du genre. « Recruter simplement plus de femmes ne va pas résoudre le problème de diversité dans la Silicon Valley, explique Chang. Si l’industrie représente le futur, il doit y avoir de la place pour des personnes de talents qui ne sont pas jeunes, hétéros, blanches, éduquées, sans enfants et mâles. » (p.127)

Le bro peut adhérer aux raisons prudentielles ou instrumentales. Il aura sans doute plus de mal avec les raisons morales — et c’est en quoi il n’est pas proféministe. Pour sa part, un nerd distinguerait deux types d’arguments : les premiers considèrent les employé.es et les seconds l’ensemble des humains.

Le royaume de Brotopia peut d’abord être combattu parce qu’il est injuste en lui-même : la Tech qui génère beaucoup de richesses devrait les répartir équitablement entre les personnes. Mais avec les boys clubs, les recrutements orientés et les plafonds de verres ce sont surtout des hommes qui profitent de ces richesses. De ce point de vue, la Tech n’est pas différente de n’importe quel secteur qui distribue inégalement ses bénéfices. Certains chiffres sont néanmoins accablants. Il y aurait 28% d’écart de salaire entre informaticiens et informaticiennes, contre 5.4% en moyenne dans les autres secteurs aux États-Unis. On peut bien sûr être plus exigeant en matière d’égalité : l’équité salariale dans la Silicon Valley ne devrait pas cacher la forêt des inégalités entre ces employé.es très bien loti.es et la majorité de la population humaine. Il n’en reste pas moins que la répartition actuelle des richesses et des privilèges est injuste.

Le second type de raisons morales est propre à certains secteurs seulement, comme la recherche ou l’enseignement. Il s’agit d’évaluer les effets de Brotopia non plus seulement sur les personnes qui travaillent en Tech, mais sur tout le monde. Emily Chang résume l’argument : « Si les robots s’apprêtent à diriger le monde, ou à tout le moins à jouer un rôle résolument déterminant dans notre futur, les hommes ne devraient pas les programmer tout seuls. » (p.14)

En effet, d’un point de vue très pragmatique, il faut éviter ce qui a pu arriver, par exemple, avec la recherche médicale où la prédominance masculine a joué contre la santé des femmes. De manière plus anecdotique, on peut penser que si l’équipe qui a développé ce distributeur automatique de savon avait comporté des personnes noires, cela aurait augmenté les chances qu’on identifie son vice de forme (il ne détecte que les mains blanches).

Quelle est la force exacte de ce second argument ? C’est difficile à dire. D’un côté, on peut penser que des hommes bien intentionnés seraient capables d’apprendre de leurs erreurs et de programmer vertueusement ces « robots qui s’apprêtent à diriger le monde ». Mais d’un autre côté, l’impact potentiel de ces technologies qui peuvent se diffuser « à la vitesse de l’information » est si grand qu’on voit mal comment on pourrait être trop prudent.

Une des forces du livre consiste à renforcer ce dernier argument en mobilisant la pensée contrefactuelle. Un peu comme Christine Lagarde se demande si la banque d’investissement Lehman Brothers aurait fait faillite si elle s’était appelée Lehman Sisters, Emily Chang sort parfois du simple constat pour envisager des alternatives. « Combien notre monde aurait été différent si les designers des premiers tests de recrutement n’avaient pas décidé que les gens qui n’aiment pas les gens feraient les meilleurs programmeurs ? Que serait-il advenu si les femmes avaient été encouragées à rejoindre l’industrie de la Tech, plutôt qu’ostracisées par celle-ci. » (p40).

En définitive, au-delà de sa description minutieuse de la masculinité hégémonique qui pousse dans la Silicon Valley malgré l’esprit progressiste californien, Emily Chang nous rappelle un truc aussi simple que juste. Si nous voulons en finir avec les bros et le patriarcat, nous avons besoin de plus de femmes en position de pouvoir et de plus de nerds proféministes.

Martin Gibert est chercheur en éthique de l’IA à l’Université de Montréal (rattaché à l’IVADO et au CRÉ). Page web personnelle.